« Ne t’arrête pas à ta condition. Avance, bouge, tout est possible ! ». Si les photos de Sophie Bramly pouvaient parler, c’est ce qu’elles clameraient haut et fort. Compilés dans le livre Yo! The early days of Hip-Hop, les clichés retracent une époque flamboyante : celle de l’émergence du mouvement dans les quartiers paupérisés de New York, au début des années 80. La photographe, aujourd’hui âgée de 62 ans, en fut par hasard le précieux témoin. Pendant des années, elle a côtoyé les pionniers de la scène hip-hop. À leurs côtés, elle a arpenté les rues pauvres du Bronx où cette culture urbaine se déployait et a participé aux block parties où la jeunesse se déchaînait au son du rap. Les photos, dont se dégage une énergie électrique, évoquent ces moments partagés avec les futures légendes du graffiti, du deejaying, du rap et du break dance. Une expérience marquante qui lui donnera l’idée de lancer l’émission Yo ! MTV Raps quelques années plus tard en Europe. A l’heure où la culture hip-hop a envahi la planète, Sophie Bramly se remémore ses débuts marqués par une grande inventivité, antidote à la misère ambiante. Rencontre avec un éternel porte-drapeau du hip-hop.

Par Inès Matsika

Sophie Bramly © Jean-Baptiste Mondino

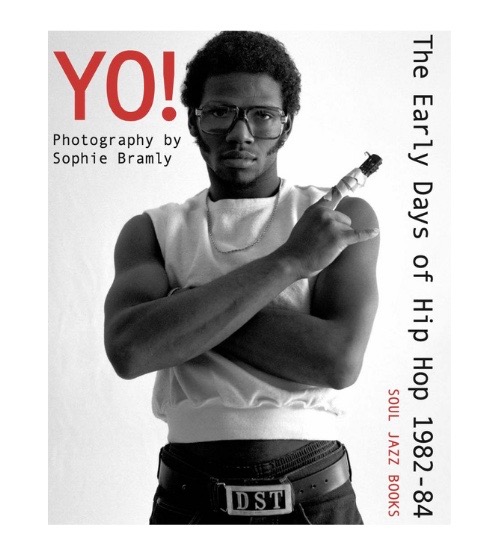

DST © Sophie Bramly

Votre livre est construit à partir de vos archives photographiques datant des années 80. Les aviez-vous conservées dans un but patrimonial, en ayant l’idée de les exploiter un jour ?

Pas du tout ! (rires) Quand j’ai commencé à faire ce travail, je n’avais aucune idée de ce que j’allais en faire. J’étais prise par l’énergie du mouvement hip-hop et j’avais juste la conviction qu’il fallait la capturer en images. J’ai amassé un nombre incroyable de photos, sans me soucier dans un premier temps de leur future exploitation. Quand j’ai pris conscience de ce que j’avais entre les mains et que j’ai commencé à démarcher des magazines, les portes sont restées closes aux Etats-Unis. Personne n’était intéressé par ces histoires ! Ce sont des supports avant-gardistes européens comme Actuel et The Face qui ont publié mes photos en premier. Pendant deux ans, j’ai signé de nombreux sujets, la presse était très intriguée par cette culture. En France, l’émission H.I.P H.O.P, animée par Sidney, avait énormément contribué à la rendre populaire.

Vous plongez dans l’aventure du hip-hop en débarquant à New York en 1981. Comment une jeune Française d’une vingtaine d’années se fait-elle happer par le mouvement ?

Je n’étais pas en terrain inconnu car j’avais séjourné à New York plusieurs fois auparavant. Je m’y suis installée en tant que correspondante de magazines français. Un jour, j’étais à une fête où des breakdancers se produisaient. Et là, je suis complètement tombée en arrêt devant ces corps qui exécutaient des mouvements hallucinants. C’est donc la danse qui m’a d’abord attirée dans cette culture.

Puis, j’ai découvert le rap et j’ai été davantage séduite par la musique. A l’époque, la communauté hip-hop était petite et il était facile de s’y intégrer. J’ai rapidement noué amitié avec les membres. Les questions de couleurs de peau et de religions n’étaient pas des marqueurs comme aujourd’hui. On était tous unis par une même chose : l’amour du hip-hop.

Comment réagissaient les gens que vous preniez en photos ? Coopéraient-ils facilement ?

Oui, car j’étais complètement immergée dans le mouvement. Il ne s’agissait pas de reportages photos, avec mon regard extérieur porté sur une scène. J’étais DANS la scène, avec les danseurs, les rappeurs ou les graffeurs. J’immortalisais ces moments passés avec eux. C’est pour cela qu’il y a autant de clichés réalisés chez eux, dans leur intimité. Il y avait une sorte de contrat tacite : ils savaient que j’allais les montrer au monde avec bienveillance.

Qu’est-ce qui vous a le plus fascinée entre le break dance, le graffiti, le deejaying et le rap ?

La musique ! Encore aujourd’hui, dès que j’ai besoin d’un coup de booster, j’écoute du rap. Mais en réalité, je suis attachée à l’ensemble des disciplines. Ce qui m’a réellement fascinée à l’époque, c’était l’état d’esprit de ces jeunes. Ils étaient pauvres, vivaient dans des quartiers en ruines, étaient mal perçus par la « bonne société » et malgré tout, ils avaient foi en eux. Ils recouvraient les murs dévastés avec des graffitis pour les rendre plus beaux. Ils s’habillaient avec excès et flamboyance pour se valoriser. Ils défiaient l’ennui et les horizons bouchés en dansant jusqu’au petit matin sur une musique innovante. Ils étaient stupéfiants de résilience et de créativité. Aujourd’hui, la culture hip-hop a révolutionné le monde. Mais à part ces jeunes, qui en avaient la conviction chevillée au corps, qui aurait pu l’imaginer ?

Lady Pink @Sophie Bramly

Futura ghetto blaster subway © Sophie Bramly

DST Home © Sophie Bramly

Melle Mel & Lovebug Starski © Sophie Bramly

Parlez-nous de l’importance du vêtement dans ce mouvement.

Elle était colossale. Les jeunes prenaient un plaisir démentiel à s’habiller. Ils ont complètement chamboulé les codes établis. La « classe » – telle qu’ils la définissaient – consistait à afficher des logos de grandes marques. Alors qu’à l’époque, les personnes nanties ne le faisaient pas. Des créateurs de mode, issus de la culture hip-hop comme Dapper Dan, se sont amusés à détourner les logos de Dior, Chanel ou Gucci. Ils créaient des faux tee-shirts, de fausses montres, de fausses baskets monogrammés. Et tous les kids de la rue portaient leurs créations. C’est assez savoureux de se dire que des années plus tard, l’industrie du luxe a repris à son compte une tendance née dans les quartiers new-yorkais. Avec le succès que l’on connaît.

Dans votre livre, il y aune foule d’anonymes et aussi d’illustres figures du mouvement tels Fab 5 Freddy, Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa, Futura… Avez-vous des anecdotes à raconter ?

La première qui me vient à l’esprit est ce jour où je me suis retrouvée dans la chambre de DST (pionnier du scratch, NDLR). Il était avec des amis. Ils ont commencé à sortir des flingues et à les comparer. C’est une des seules fois où j’ai un peu perdu mon cool (rires). Sinon, j’étais – et je suis encore – très proche de Fab 5 Freddy (le mythique présentateur de l’émission YO ! MTV Raps US, NDLR). Son père était jazzman. Il avait une grande culture musicale et une vraie curiosité. Il a beaucoup œuvré à ce que les scènes punk et hip-hop se rencontrent, se mélangent et travaillent ensemble.

Le mouvement hip-hop se développe au début des années 80 dans un New York agressif et décadent. Racontez-nous comment vous avez vécu ce contexte particulier.

J’étais clairement en dehors de ma zone de confort ! Je suis une Française, d’origine tunisienne, qui a grandi dans les beaux quartiers parisiens. La petite princesse que j’étais n’avait jamais été confrontée à des conditions de vie aussi dures. Il régnait un chaos absolu dans certains quartiers de New York. La criminalité était élevée, des immeubles incendiés (volontairement par les propriétaires afin de toucher les assurances, NDLR) se succédaient dans la rue, Central Park était une zone de non droit… Il régnait une ambiance de fin du monde. Mais de ce désordre sont nés des mouvements créatifs hors normes, dont le hip-hop.

Vous avez aussi été témoin de l’émergence du mouvement en France. En quoi différait-il de celui qui se développait aux USA ?

Il y avait davantage de hargne dans l’expression de cette culture chez les Français. Je n’ai pas retrouvé cette volonté de s’en sortir grâce au hip-hop. En France, c’est un esprit revendicateur qui s’est imposé dans les textes comme dans les graffs. Ce sont deux états d’esprit complètement différents.

Lire aussi: Jamel Shabbaz, témoin de la rue new-yorkaise

Islam & Rubin © Sophie Bramly

Fab Five Freddy © Sophie Bramly

On vous sait féministe, engagée. C’est un mouvement où les femmes ont du lutter pour se faire une place. D’ailleurs, elles apparaissent peu dans votre livre…

Et pourtant, j’ai mis un point d’honneur à les intégrer dans les pages ! Mais la réalité est qu’au début du mouvement hip-hop, les femmes étaient largement minoritaires. Elles étaient aussi beaucoup plus discrètes que les hommes. D’un point de vue vestimentaire, elles faisaient tout pour ne pas se faire remarquer. Alors que les mecs rivalisaient de fantaisie. Mon œil, comme celui d’autres photographes, était plus attiré par cela. Il faut attendre les années 90 pour que les rappeuses s’affirment enfin, en réaction à la misogynie devenue un outil marketing. Elles l’ont retournée à leur avantage et l’ont transformée en un élément d’empowerment.

La culture du hip-hop est aujourd’hui mainstream. Elle influence tous les domaines artistiques. Quel regard portez-vous sur cette évolution ?

Elle est phénoménale ! Je ne connais pas d’autre culture qui ait perduré de la sorte, en faisant le tour du monde. Malgré sa récupération tout azimut, elle est aujourd’hui regardée avec une certaine déférence par le monde institutionnel. Le chemin fut long pour arriver à ce point !

Et aujourd’hui l’appréciez-vous toujours ?

Oui, je reste fascinée par cette culture car elle se renouvelle sans cesse. Je suis particulièrement le travail des rappeuses. Elles ont inventé un féminisme tapageur. Elles se réapproprient leur corps avec beaucoup d’audace et d’humour. Personne ne viendra leur dire que faire ou que penser !

Yo! The early days of Hip-Hop, de Sophie Bramly, paru aux éditions Soul Jazz Books. interart.fr

Flash & friends © Sophie Bramly

En haut de page: Beside Shadow Bam © Sophie Bramly